[MD리뷰]우울하고 무력한 청춘을 ‘버닝’ 시키다

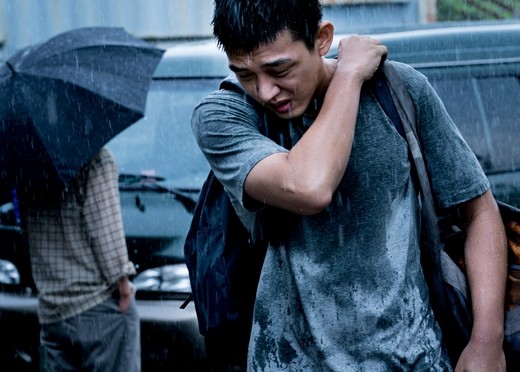

[마이데일리 = 곽명동 기자]영화 ‘버닝’은 알바생 종수(유아인)가 어깨에 짐을 올린 채 길을 걸어가는 모습을 핸드헬드 카메라로 따라가며 시작한다. 무거운 짐을 지고 인파 사이로 조금씩 흔들리며 걸어가는 종수의 뒷모습은 ‘88만원 세대’로 표상되는 이 시대 청춘의 단면이다. 영화의 마지막 장면은 종수의 앞모습이다. 누구도 알아봐주지 않는 한 청춘이 자신의 앞모습을 드러내고 길을 떠난다. 이 영화는 우울하고 무력한 청춘을 버닝시키는 작품이다.

[마이데일리 = 곽명동 기자]영화 ‘버닝’은 알바생 종수(유아인)가 어깨에 짐을 올린 채 길을 걸어가는 모습을 핸드헬드 카메라로 따라가며 시작한다. 무거운 짐을 지고 인파 사이로 조금씩 흔들리며 걸어가는 종수의 뒷모습은 ‘88만원 세대’로 표상되는 이 시대 청춘의 단면이다. 영화의 마지막 장면은 종수의 앞모습이다. 누구도 알아봐주지 않는 한 청춘이 자신의 앞모습을 드러내고 길을 떠난다. 이 영화는 우울하고 무력한 청춘을 버닝시키는 작품이다. 종수는 배달을 갔다가 어릴 적 같은 동네에서 살았던 해미(전종서)를 만나고, 그녀에게서 아프리카 여행을 간 동안 자기가 키우는 고양이를 돌봐달라는 부탁을 받는다. 여행에서 돌아온 해미는 아프리카에서 만난 벤(스티븐 연)이라는 정체불명의 남자를 종수에게 소개한다. 어느 날 벤은 해미와 함께 종수의 집으로 찾아와 자신의 비밀스러운 취미에 대해 고백한다. 그때부터 종수는 무서운 예감에 사로잡힌다.

‘버닝’은 무라카미 하루키의 단편 ‘헛간을 태우다’를 각색했는데, 이 소설 역시 윌리엄 포크너의 ‘반 버닝(Barn Burning)’의 영감을 받았다. 이창동 감독은 윌리엄 포크너와 무라카미 하루키를 교직시킨다. 윌리엄 포크너 소설은 분노를 억제하지 못하는 남자와 그런 아버지를 대신해서 죄의식을 느끼는 아들의 이야기이고, 무라카미 하루키의 단편은 한 남자가 왜 헛간을 태우는 것인지 명확한 이유를 밝히지 않는 미스터리한 스토리다.

여기에 한국사회의 계급 현실을 오버랩해서 보여준다. 벤은 무슨 일을 해서 그토록 많은 돈을 버는지 알 수 없는 ‘위대한 갯츠비’ 같은 인물이고, 소설가 지망생 종수는 알바로 겨우 생계를 유지해야하는 서글픈 청춘이다.

미국과 일본의 소설은 ‘버닝’으로 스며들어 탈출구 없는 현실 속에서 좌절하는 종수의 심장에 불을 지핀다. 실제 존재 여부가 명확하지 않은 고양이의 이름이 무엇인가를 태운다는 뜻인 데서 알 수 있듯, 종수는 수수께끼 같은 현실에 조금씩 분노의 감정을 느낀다.

파주의 석양을 배경으로 펼쳐지는 해미의 춤, 새벽 안개를 헤치고 벤이 비닐하우스를 태웠는지를 확인하려는 종수의 조깅은 홍경표 촬영감독의 뛰어난 영상미에 담겨 영화의 미스터리한 분위기를 도드라지게 표현한다.

노을, 안개, 태극기, 새, 소, 비닐하우스 등에 담겨 있는 메타포(은유)를 해석하는 일은 관객의 몫이다. 종수 역시 벤에게 메타포란 무엇인가라는 질문을 받으니까.

전종서는, ‘아가씨’의 김태리처럼, 충무로가 발견한 보석이다. 상대를 빨아들이는 흡인력이 대단하다. 유아인은 현실에 짓눌린 채 질식하듯 살아가면서도 삶의 수수께끼를 기어이 풀어내려는 종수 캐릭터를 강렬하게 연기했다. 스티븐 연 역시 무엇인가 비밀을 품고 있는 캐릭터를 자연스럽게 소화했다.

극 초반부 해미는 종수를 만났을 때 과거의 어떤 이야기를 들려주며 “이제 진실을 얘기해봐”라고 말한다. 관객이 종수에게 이 질문을 던질 차례다.

[사진 제공 = CGV아트하우스]

(곽명동 기자 entheos@mydaily.co.kr)

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr). 무단전재&재배포 금지 -

Copyright ⓒ 마이데일리. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.

모두에게 보여주고 싶은 기사라면?beta

이 기사를 추천합니다 버튼을 눌러주세요.

집계 기간 동안 추천을 많이 받은 기사는 네이버 자동 기사배열 영역에 추천 요소로 활용됩니다.

레이어 닫기

이 기사는 사용자 추천으로 모바일 메인 연예판에 노출된 이력이 있습니다.

마이데일리 주요뉴스 해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

광고

많이 본 TV연예 뉴스

- 1박성훈 ‘사망’..김수현♥김지원, 아이 낳고 완벽한 해피엔딩 (‘눈물의여왕’)[종합]

- 2'결혼선언' 이유 있었다..김희철, "작년&재작년 여자있었지?" 질문에 '당황' [종합]

- 3“母율희 만나고 싶어” 최민환...7세 아들 생일 소원에 울컥→소유진도 '눈물' (‘슈돌’) [종합]

- 4"어떻게 알았지" 그렇게 티낸 럽스타, 정말 모를 거라 생각했나요 [Oh!쎈 이슈]

- 5"사재기=피고인 주장"..방탄소년단 측 밝힌 2차 해명 [종합]

- 6‘50kg’ 김고은, ‘파묘’ 인기로 ‘백상’ 레드카펫을 빛낼 드레스 때문에 ‘다이어트 중?’

- 7'14kg 감량' 김현숙, 아이돌 뺨치는 각선미…화보같은 전신샷

- 8강원래 "아파트 재활용 쓰레기장에서 화재…제발 쓰레기장서 금연하길"

- 9‘예쁜 엄마’ 이시영, ‘쇄골 미인’ 인증받고 ‘까치머리 만들기 기네스북 도전중’

- 10"前처 율희 사진은 따로"...최민환, 집에 '3남매 사진' 없는 이유 언급 (‘슈돌’) [Oh!쎈 리뷰]